リモートワークとテレワークは、新型コロナウィルスのまん延により、急速にリモートワーク、テレワークが広がりました。

通勤時間が短縮され、仕事の進め方や取り組み意識の改革が必要です。リモートワークとテレワークの違いやメリットとデメリットと業務の在り方、事例について考察します。

リモートワークとテレワークの違い

テレワークの定義

テレワークは、Tele(離れた)とWork(働く)を組み合わせた造語です。ICT(情報通信技術)を活用し、場所・時間の有効利用ができる柔軟な働き方を実現します。

テレワークは比較的前からある言葉で、オフィスから離れて働くといった意味で使われていました。

雇用型テレワーク

組織に雇用される従業員のテレワークで、在宅勤務(自宅で勤務する)、サテライトオフィス勤務(コワーキングスペース、サテライトオフィスで勤務する)、モバイル勤務(ノートPC・タブレット・スマートフォンなどで移動しながら就業する)があります。

自営型テレワーク

個人事業主や小規模事業者が、自宅を拠点とすることです。「SOHO(Small Office Home Office)」とも呼ばれます。

リモートワークとは

リモートワークは、Remote(遠隔)とWork(働く)を組み合わせた造語です。オフィスから離れた遠隔地で働く勤務形態を指します。

リモートワークは昨今のコロナによる外出自粛、ノートPCの性能向上、web面談の様々なツールの発達によって、改めて普及した言葉です。主にIT企業やベンチャー企業を中心に使われ始めました。

リモートワークには明確な定義はなく、テレワークとリモートワークを厳密に区別する必要はありません。

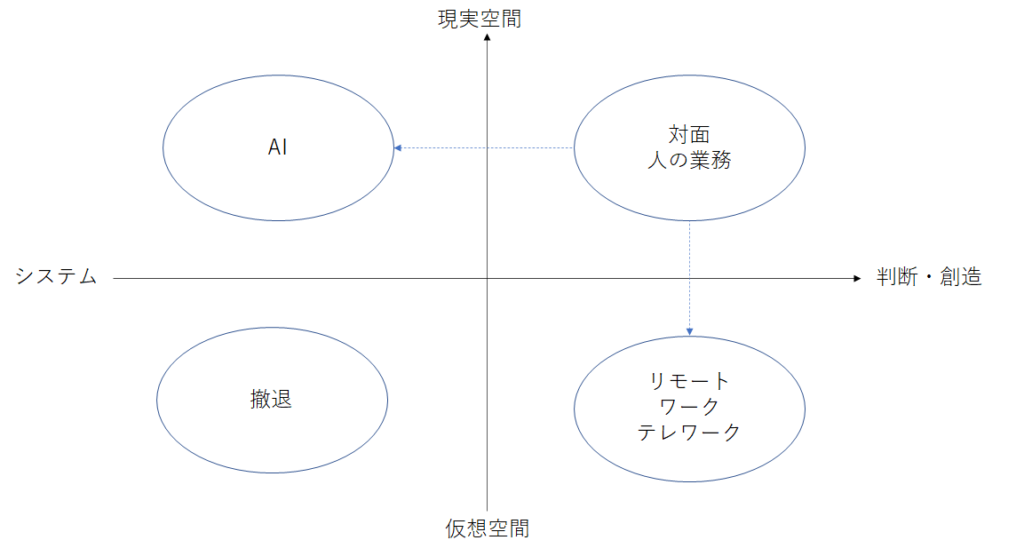

オンラインwebアプリ(zoom等)や、AI(人工知能)、IoT(モノのインターネット)の技術は、大きな時代変動の中、人の業務の在り方に変革を迫っています。

対面かつ人の業務は、判断・創造性が高くかつ現実空間に限られてきます。システム化が可能な業務はAIに代替され、仮想空間で行える業務は、リモートワーク・テレワークにシフトしていきます。

リモートワーク・テレワークのメリット

距離と時間の短縮

リモートワークの最大のメリットの一つは、距離と時間の短縮です。特に通勤時間は人生のクオリティを下げる要因となっています。

ニッセイ基礎研究所によると、片道通勤時間は全国平均で30分あまりです。往復で1時間とすると、年間でおよそ240時間、40年で9600時間です。ランキング上位の首都圏になると、その倍近く(往復で2時間)が通勤時間で浪費されています。

時間だけではありません。移動は身体に負担がかかります。勉強時間に充てて有意義に過ごす方もいらっしゃいますが、列車の中は集中できる環境ではありません。

途中、事故や事件に巻き込まれるリスクもあります。コロナなどの感染症にかかる恐れもあります。

通勤時間の代わりに、家族とゆっくり朝食をとる方が、肉体的にも精神衛生上も健康的な人生であるといえます。

コストの削減

通勤交通費の削減効果があります。また、遠隔地の場合は出張旅費を減らすことができます。その他、フリーデスク形式にした場合、オフィスの賃料や机などの備品代金の削減になります。

オフィスのその他、水道ガス光熱費などの経費も減らすことがができます。来客のための応接室の確保、お茶代金や接客の事務負担を減らすことができます。

勤務時間の柔軟性による離職防止・人材獲得

リモートワークは、多様な働き方に対応できます。往復の通勤がない分、勤務時間の設定に柔軟性が出ます。子育てや介護、病気療養を行っている従業員の離職防止になります。

昨今や、就職・転職の際に柔軟な働き方を重視する応募者が多いため、テレワーク・リモートワークを導入していることは人材採用にも有利に働きます。

事業継続性

テレワーク・リモートワークは、非常事態下での事業継続性を確保します。新型コロナウィルスなどの感染症によるパンデミックや、台風や地震などの自然災害などの非常事態下においては、オフィスに出社することが困難になる可能性があります。

テレワーク・リモートワークは、非常時でも事業を継続することができ、就業停止による損失を抑えることができます。

リモートワーク・テレワークのデメリット

対面面談による感覚の共有化の減少

コミュニケーションを構成する要素の中で、身振りや手ぶりによる伝達、会議や職場の空気といったリモートワークでは得られにくい一体感があります。隣の部署へのちょっとした依頼や、情報交換も限定されます。

職場の一体感がないことによるエンゲージメント(忠誠心)の低下の懸念もあります。

時間の管理

勤務時間の管理が難しくなります。仕事量や内容の把握も、職場よりも目に見える部分がなくマネジメントの難しさとなります。

セキュリティ対策

テレワーク・リモートワークには、適切なセキュリティ対策が必要になります。交通機関や飲食店などで業務を行うことによる、携帯端末(ノートPC、タブレット、スマホ)を紛失したり、業務中の画面を第三者に見られるリスクがあります。

また自宅・公共のWifiなどのネットワークのセキュリティが不十分であるために情報漏えいリスクがあります。

テレワーク・リモートワークをには適切なセキュリティ対策を行い、従業員のセキュリティ意識や教育が必要となります。

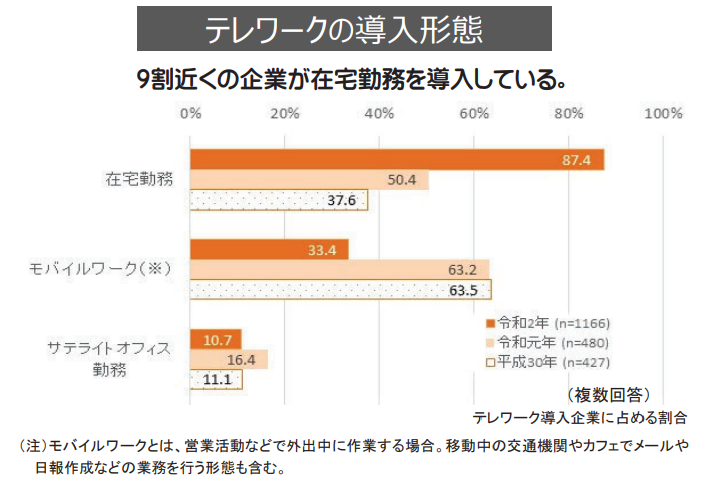

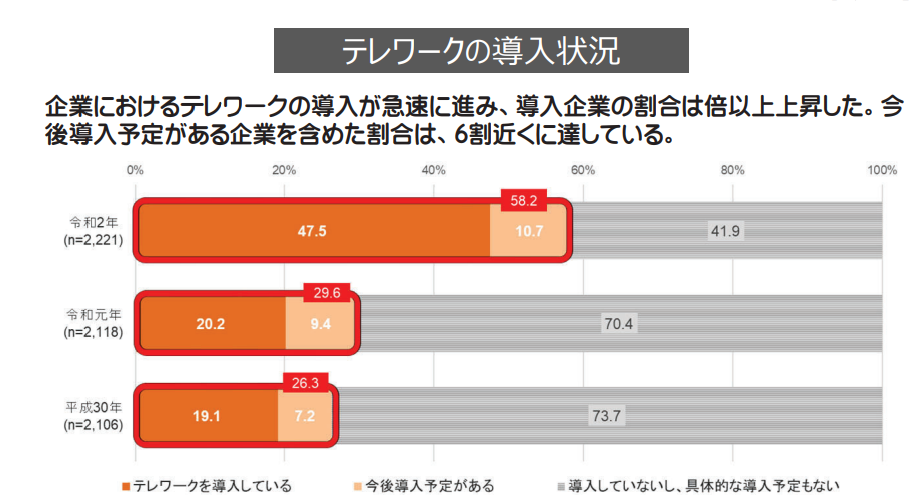

リモートワーク・テレワークの導入状況

総務省が2021年8月に公表した「『ポストコロナ』時代におけるテレワークの在り方検討タスクフォース(第1回)」によると、企業のテレワーク実施率は2020年5月28日~6月9日には56.4%(中小企業は51.2%)にまで上がりました。2020年5月25日に緊急事態宣言が解除されたこともあり、その後は30%台(中小企業は20%台)にまで低下するものの、2021年1月7日に東京、埼玉、千葉、神奈川に緊急事態宣言が発出され、2021年3月1日~3月8日には38.4%(中小企業は33.0%)に上昇しています。

リモートワーク・テレワーク導入のポイント

セキュリティ対策

セキュリティガイドラインによって、従業員が順守するべきテレワーク・リモートワーク時のルールを策定し、周知します。不正サイトへのアクセス、不正アプリのインストールによるウィルス感染を防ぐセキュリティソフトの導入、安全なネットワーク環境(VPN:仮想専用回線)の整備も検討します。

勤怠管理システムの導入

オンライン上で出退勤時刻の申告が可能な勤怠管理システムを導入します。メールやチャットでの始業・終業報告する方法もありますが、報告・管理が複雑化するデメリットがあります。

ワークフローシステムの導入

稟議や申請・承認業務の手続きを、ペーパレスで押印が不要なワークフローシステムを導入します。書類作成・押印のための出社が不要になります。

コミュニケーションツールの導入

対面コミュニケーションの減少を補うために、WEB会議、面談をZOOMやteamsによって行ったり、チャットツールや社内SNSを活用します。

リモートワーク・テレワークの課題解決

マネジメントのスタイル

社内イントラネットシステムのセキュリティ環境を整備して、自宅で可能業務範囲の幅を広げます。

比較的難しいのは、請求書の処理が必要であったり、機密性が必要な経理業務ですが、業務帳票のクラウド化によってほとんど大抵の業務がリモートワークが可能になりました。

注意点としては、リモートワークの場合の承認システムを整備と裁量範囲の取り決めです。上司との1on 1ミーティング はより有効な手段となります。

1on 1ミーティングについては、下記投稿もご参考ください。

時間の管理

勤務時間の管理については、パソコン無操作時間の表示などのツールを活用する方法もあります。業務分担で、負荷量と必要時間、難易度などを把握して、スキルや知識、経験に応じて適切な業務を割り振ることが理想です。

リモートワーク・テレワークの成功事例

サイボウズ株式会社

サイボウズは、「100人いれば100通りの働き方」の希望があることを前提に、多様なメンバーが自分らしく働ける人事制度を探求しています。

リモートワークも10年以上前から導入に取り組んでおり、制度やツール整備の支援、ITへの投資を積極的に行ってきました。これまでの活動を経て整えた環境やノウハウは大切にしながら、より円滑なコミュニケーションができる体制を目指して、今後も改善を続けていきます。

サイボウズでは、「制度」「ツール」「風土」の3つをリモートワークに必要な要素と定義し、各分野でメンバーの活動をサポートする取り組みを行っています。

一人ひとりが自分らしく、いきいきと活躍できるよう、多様な希望にあわせた人事制度を作っています。また、これらの制度は作って終わりではなく、利用するメンバーからの声や意見を反映して常に改善されています。

本人の希望する働き方とチームのニーズがマッチすれば、ライフスタイルにあわせて勤務時間や働く場所を選択できます。

自宅の勤務環境を整えることを目的に、勤務時間や勤務日数に関わらず1人につき月5,000円が支給されます。

自分自身やチームメンバーの健康状態に気づけるよう、週に1回程度任意で回答できるサーベイを用意しています。内容の公開/非公開も個人が選択可能で、公開してお互いの調子を確認したり、非公開にして自分専用のコンディションチェックにしたり、自由に活用されています。

社員の業務コミュニケーションは、サイボウズのサービスを中心にWeb会議やチャットツールなどのオンラインツールを利用して行われます。また、PCやスマホ以外にもモニター、ヘッドセットなど、PC周辺機材についても業務に必要なツールは基本的には会社負担で購入できますので、一人ひとりにとって最も効率的な作業環境を整えられるようにしています

引用:サイボウズ株式会社 採用ホームページ

ウィズコロナ時代の業務の在り方と経営戦略

現在、コロナ感染症の影響もあり、急速にリモートワークが広がっています。先進的な企業においては一度も応募者を来社させることなく、採用の最終面接までオンラインwebアプリ(zoom等)で、内定を出しています。

営業活動やその他の企業活動(社内会議、PJミーティング)も、オンラインwebアプリ(zoom等)の有効活用が進んでいます。

対面にこだわっていれば、ビジネスのスピードやコスト面で競争に勝つことが難しくなります。

一方では、対面でなければ演出できないサービスや業務プロセスを強みにする経営戦略もあり得ます。

例を出せば、ウェビナーによる企業研修が定着化する一方で、場を共有する対面でなければ難しい企画系のワークセッション(参加者が企画を協議して実践する)も存在します。

物流やモノづくり、建設関連も、オンラインWebモニターからモニターへのリモート操作が普及します。しかし、いわゆる熟練工や練達の職人の技、経験豊かな管理技術の現地判断、調整力は今後も色あせないでしょう。

リモートワーク時代は、業務やサービスの差別化の概念を、Webと対面の切り口でゼロベースから再構築する必要があります。対応できる企業・人材が残り、そうでなければ衰退する変革の時なのです。

一方では、会社や組織を結び付けていた、経営理念や使命、クレド、行動規範がもう一度見直される時期です。朝礼で必ず理念を唱和する会社もありましたが、数が減少しています。組織を結び付けていた目的の新しい浸透方法が模索されています。

組織の目的、経営理念については下記投稿もご参考ください。

Webによる従業員エンゲージメント調査や、1 on 1ミーティングの実施、経営者や管理職のSNSや動画による情報発信が有効活用されています。

ビジネスチャンスの一つは、組織の目的を発信し、浸透させるインフラの整備があります。組織の範囲も今まで以上に、正社員以外の多様な形態が考えられます。

時代の変動は大きなチャンスであり、今こそ、挑戦すべき時です。

コメント