起業とは何か、起業を検討し進めていくうえで、その魅力、成功する確率、失敗する確率について説明します。起業が成功する確率を上げるために、3つのポイントを記載します。起業家が失敗しすべてを失わないためのリスク管理の在り方ついて書いていきます。

起業とは

起業とは新しく事業を起こすことです。個人事業主や株式会社、合同会社などの法人格あるなしは関係ありません。

創業とは

すでに歴史のある組織形態が、いつ起業したかを表すときに創業20●●年といいます。創業も法人格は関係ありません。例えば企業の略歴において、創業20●×年、法人なり20××年と個人事業主から法人なりした年月日は区分して書きます。

開業とは

個人事業主が起業した場合、税務署に開業届を提出します。開業は主に個人事業主が事業を開始した場合に使われます。

個人事業主の法人化のメリットデメリットについては、下記投稿もご参考ください。

起業のプロセス

起業を行うプロセスは以下の通りです。

起業の目的を明確にする

ビジネスにおいても目的が重要です。金儲けだけが目的だと利害関係者(取引先、顧客、従業員、地域社会)の共感を得られません。共感が得られなければ、協力も得られず、ビジネスが継続することは困難です。企業の目的は、顧客への付加価値提供、社会貢献、従業員の働く充実感と結びつくことが望ましいです。

顧客提供価値については、下記投稿もご参考ください。

起業の内容と計画策定

ビジネスモデル(収益構造、想定顧客と提供価値)及びビジネスプランを作成します。関係者への説明と理解には必要です。特に銀行融資を受ける際にはビジネスプランが必要です。ビジネスプランとリスク管理については、後程くわしく記載します。

起業資金を調達する

起業の多くは、初期投資が必要です。例えば、飲食店を開業する場合においては、店舗の場所を確保するために賃貸契約や、家賃、内装工事費が必要です。

すべて自己資金で賄うことができるケースはまれです。おおよそ3割程度が自己資金の目安と言われており、そのほかは日本政策金融公庫や制度融資、クラウドファンディングなど外部借り入れを利用します。

日本政策金融公庫

日本政策金融公庫は株式会社日本政策金融公庫法を根拠法としており、起業民間の金融機関の役割を補完し、起業やソーシャルビジネスの支援に力を入れています。無担保・無保証人で利用できる「新創業融資制度」は、新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方を対象としています。

「新創業融資制度」は創業資金総額の10分の1以上の自己資金、融資限度額は、3,000万円(うち運転資金1,500万円)とされていますが、実際は3分の1の自己資金、融資は1,000万円以内を目安と考えたほうが良いでしょう。

日本政策金融公庫の借入申請は、所定の創業計画書をダンロード作成して、インターネット申し込みをします。創業計画書の作成は、各地の商工会議所、商工会などの支援機関に相談する方法もあります。

制度融資

制度融資は、起業家、中小企業や小規模事業者の負担を減らし資金を借りやすくすることを目的として、都道府県などの自治体、金融機関、信用保証協会が連携して提供する融資制度です。制度融資には、金利・借入期間・審査のハードルが比較的低いなど様々なメリットがあります。 制度融資の利用にには、まず民間の金融機関に相談することがスタートとなります。

補助金・助成金

起業に直接活用できる補助金・助成金は、実はさほど多くないのが実態です。各自体独自で行っている起業支援関連の補助金のほかに、小規模事業者持続化補助金の創業枠がありますが、基本は起業後の販路開拓用途の補助金であり、発注などの補助事業開始は補助金採択後(通常申請から3か月程度後)であり、補助金交付も、事業終了後であるために、起業の直後の資金調達には向いていません。助成金は厚生労働省管轄で、雇用創出を促進を重たる目的としており、起業後の従業員採用の際に活用します。

クラウドファンディング

クラウドファンディングとは、「群衆(クラウド)」と「資金調達(ファンディング)」を組み合わせた言葉で、「インターネットを活用して、不特定多数の人々から少額ずつ資金を調達する」ことを意味してます。ネットワーク時代の近年おいて、資金調達の手段として注目されています。

クラウドファンディングについては、下記投稿もご参考ください。

起業の成功確率

生存年数率(1年で40%~)はネット情報ですが、根拠となる公的なデータはありません。おそらく個人事業主、副業レベルの開業も含まれた数字と思われます。

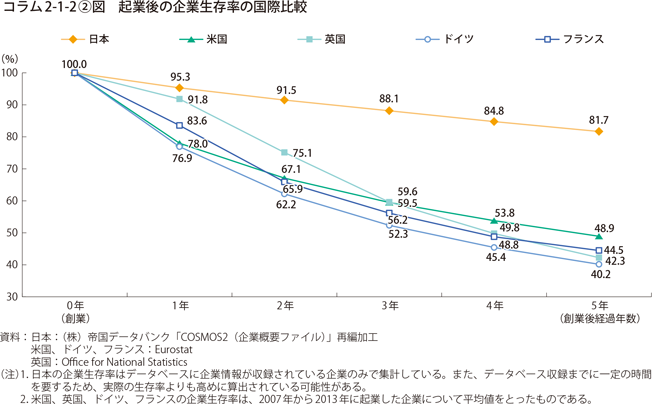

下記グラフの中小企業白書によると、起業後の生存率は1年後95.3%と先ほどの40%と比べかなり差があります。

理由の一つとして考えられるのは、起業の定義によるものです。中小企業白書のデータは、帝国データバンクが根拠となっています。帝国データバンクは、信用調査依頼のあった企業に対してデータを収集します。つまり、調査依頼するレベルの企業から取引を検討されている企業といえば、起業でもそれなりのステージにある段階です

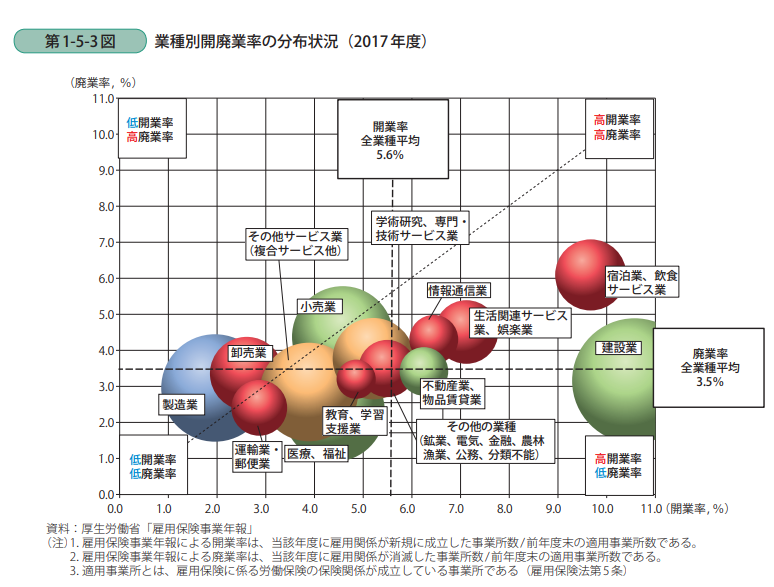

下記「雇用保険事業年報」によると廃業率は全業種平均で3.5%です。これは、継続事業も含めた数字であるために、新規開業した事業の廃業率はより高いことが推察されます。

業種によってもばらつきがあります。宿泊業、飲食、サービス業は開業、廃業率ともに高く、製造業は逆に、開業、廃業率が低い業種であるといえます。飲食店は、比較的参入しやすい業種です。比べ製造業は、新規参入が難しい業種です。参入が比較的容易な業種は、廃業率が高い傾向にあります。

近々では、新型コロナウイルスの影響で飲食店、宿泊業は特に厳しい状況にあります。調査会社東京商工リサーチが2020年12月1日~12月9日に実施した「新型コロナウイルスに関するアンケート調査」によると飲食業3割以上が廃業を検討しているとの回答です。

起業に必要な知識

会計の知識

会計の知識体系には2つ区分があります。

一つ目は財務会計です。収益が上がった際に義務付けられる年に一回の確定申告(特に青色申告)や、法人には必ず必要な決算申告を行う知識です。主に税理士に依頼することが多いですが、自分で行い費用を抑える場合もあります。

管理会計は、資金繰り管理のために必要となります。事業の収益は、財務会計の月次決算で把握できますが、売り上げと入金の際は、通常の事業で起こるために資金がショートして倒産しないためにも、起業まもなく財務基盤がぜい弱な時は特に、資金繰り管理をしっかり行う必要があります。

法人になりある程度の規模になれば、管理会計には事業計画と予算管理があります。予算管理については、下記投稿もご参考ください。

行政の許認可関係の知識

事業内容によっては、行政の許認可や届け出が必要な場合があります。自らのビジネスにおいて必要な届け出や免許、認可については事前に調査するします。例えば介護事業は、介護保険法の規定による指定事業者になる必要があります。中古品販売、レンタル事業には、古物商の許可、飲食店の営業許可には食品衛生責任者の設置、酒の販売には、酒類販売業免許が必要です。

マーケティングの知識

起業には、自社の商品やサービスを売る仕組みであるマーケティングの知識と実践が必要となります。既にある商材を販売する営業とは別のものです。マーケティングについては、下記投稿をご参考ください。

起業の魅力

自由なビジネスが展開できる。

なんといっても魅力はここにあります。だれにも縛られることなく、だれにも気兼ねすることなく。思うままに仕事を作り出せるやりがいがあります。

上限のない報酬を得られる可能性がある

給料をもらうのではなく、自分で自分の稼ぎを生み出すわけですから、報酬は稼いだ分だけ自分で決めることができます。

ビジネスのスキルが向上する

自からの経営経験は、最上級のビジネススキルの一つです。会社を運営するためには、業界知識、財務、人事管理、販売、品質管理など幅広いマネジメントスキルが実戦的に習得できます。

人脈が広がる

経営者同士の交流会があり、人脈のステージが上がるチャンスがあります。誇れる事業を展開している経営者であれば、ふさわしい扱いを受けることができます。

起業を成功させるための3つのポイント

新事業はアイディアより取り組み方です。同じような考えやアイディアを持つ人は、世の中に何人もいるのが普通です。特に新事業のアイディアについては、通常は誰かがすでに考えていることが大半であるといってよいでしょう。

新事業が成功するかしないかは、アイディアの質ではないのです。言い換えるとアイディアがよければ新事業が成功するわけではありません。新事業が成功する条件は、アイディアへの取り組み方にあります。

起業を構想し、具体的に行動する

起業の構想とは、言い換えれば経営理念(起業の目的)であったり、経営戦略(ヒト・モノ・カネの投入手順)のことを言います。

起業初期の構想段階で重要なのは、動機と行動です。アイディアや思いつきだけであれば、世の中にたくさん存在します。

アイディアを事業として具体化するには、相当のエネルギーが必要です。その原動力となるのが、起業の動機であり、目的なのです。

経営理念(起業の目的)は必ずしも最初から言葉にする必要はありません。多くの経営者が経営理念を言葉にする理由は、取引先や従業員、顧客へ理解を得るためです。

多くの起業家は、経営理念を言葉にしなくても行動を起こします。

行動を起こすことは、非常の大事ですがタイムスケジュールと手順があった方が整理できますし、合理的に行動ができるでしょう。

新事業がお客様にもたらす付加価値

顧客への提供価値が、新事業の売上の根源となります。付加価値が高いほど、販売価格は上昇し、利益をもたらします。

選ばれる理由、他社に比べた優位性

マーケットにおいて売り上げを継続するために、すべての業務プロセスは顧客に選ばれるための優位性を確保しなければなりません。

新事業のためのインフラ整備

投資が必要な部分です。インフラが競合への参入障壁にもなります。

タイムスケジュールと行動計画

計画を立てることによって戦略的に行動が行えます。戦略で大事なのは実行する手順だからです。うまくいかなかったときは、なぜスケジュールが遅れたのか、なぜ実践できなかったのか、なぜ結果が出なかったのかを、迅速に振り返り、次のアクションへと結びつけことが、生き残る条件です。

事業計画について

第三者から事業計画について賛同を得て、出資や融資を受けたりする必要がなければ、見栄えの良い事業計画書を書く必要はありません。

多くの創業社長が共通して実践してきたった一つの事とは、事業構想を頭で思い描き、具体的に行動を起こし、そしてあらゆる困難や課題に対して、あきらめずに解決策に取り組み続けたことです。

リスク管理を行う

行動を起こした段階で起業家は、行動しない起こさない多くの起業家予備軍と差が出ます。次に重要なのはリスク管理です。新事業には、既存事業よりも多くのリスクがあります。多額の負債を背負うリスクもあります。

撤退基準を定める

あなたが引き受けられる、返済可能な負債での撤退基準を定めましょう。新事業が計画通りに進むことはあまりありません。

①当初想定していたように集客できない

②強力な競合が現れて売上が激減した。

このようなことは普通に起こりえます。新事業で多額の損失を抱えるケースの多くが、厳しい状況に追い込まれながら、決断できず、ずるずると事業を継続して傷口を深めてしまう場合です。

成功するまで必死に取り組む姿勢は大事ですが、自らの許容リスクについても事前にしっかりと取り決めをしておきましょう。

脅威からの回避し事業機会の活用する

事業を継続させるために、環境の変動に対応していく必要があります。例えば、飲食店であれば、近くに大手資本系列のチェーン店の出店が決まった場合であって、さらになおかつ同系統のメニュー体系だったとすれば、そのままでは、売り上げ減少は避けられないでしょう。

その場合、対象とする顧客層を明確にして、メニューや店舗のブランディングに工夫を凝らすなどの、競争回避のための大手チェーン店との差別化戦略が必要になってきます。

環境の変動は、脅威にもなりますがまた、機会を提供することにもなります。例えばコロナウイルスの脅威により経済活動が自粛され、多くの企業では売り上げ減少などのマイナスの影響がでました。先行きが見通せない中で企業側は採用を手控え、また人件費を抑制することになりました。

一方人材市場では、求人数が減少し求職者があふれることになりました。この状況は、企業にとっては機会にもなります。不景気の時ほど優秀な人材を採用しやすいものなのです。

中長期的に人材戦略が優秀な企業は、不景気の時に人材を採用し、好景気の繁忙期に備えます。多くの企業は好景気の時に忙しいから人材を採用しますが、好景気の時は、良い人材はなかなか採用できないうえに、忙しいためになかなか入社した人材を育てるゆとりがありません。

一方不景気の際に人材を採用しておけば、繁忙期まで育成する時間があります。景気には好景気、不景気のサイクルがあります。不景気の時に採用育成をして、好景気の時に戦力を充実させるというのは理にかなった人材戦略なのです。

コメント