リテンションマネジメントとは職場定着管理と訳され、優秀な人材の流出を防ぐための取り組みです。従業員の退職を防止し、長期間にわたって勤務することでノウハウを蓄積し、強みとするための経営管理の在り方です。コロナの影響でリモートワークが広がる中、リテンションマネジメントの方法論を記載します。

リテンションマネジメントの背景

少子高齢化(リテンションマネジメントの背景)

日本国でも出生率の低迷しており、人口減少に歯止めが利かず、生産年齢人口(15~64歳)も減少しています。

生産年齢人口は1995年の8,716万人をピークに、減少の一途をたどり、2021年現在では7,428万人まで減少。さらに2060年には、4,418万人まで減少すると予想されています。

人口減少や高齢化にともなって、働く世代の人口が減っているため、さまざまな企業の人材確保に影響を与えています。

参照:政府統計の総合窓口(e-Stat)

離職率(リテンションマネジメントの背景)

厚生労働省の「雇用動向調査」によると、2000~2012年までの常用労働者の中小企業の離職率は、平均12~15%で推移しています。従業員規模が大きい大企業と比較し、中小企業の離職率は高い傾向にあります。

雇用情勢(リテンションマネジメントの背景)

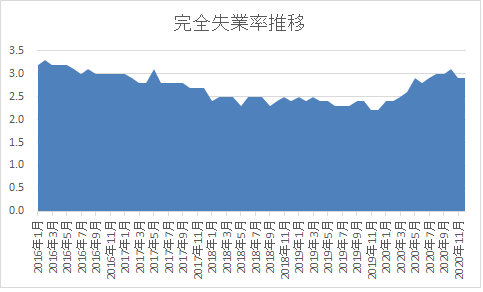

2012年12月の第二次安倍政権発足とほぼ同時に始まった戦後最長級の景気拡大局面が、2018年10月ごろから停滞が始まりました。完全失業率は2019年12月には2.2%を記録したのですが、その後2019年2月ごろからの新型コロナウィルスの影響により、雇用情勢は2020年12月の2.9%まで悪化しました。

しかし、上記完全失業率のデータのとおり、いまだ完全失業率は景気拡大期:2017年2月(2.9%)と同水準です。コロナ融資や、雇用調整助成金などの政府の下支えの効果があります。アフターコロナの雇用情勢は、人口減による人材不足の傾向であることが予想されます。

テレワークの導入状況

.png)

総務省の令和元年通信利用動向調査の結果によると、令和元年のリモートワーク導入率は20.2%となっています。平成23年から倍増しています。

株式会社リンクライブの調査によると、新型コロナウイルスをきっかけにリモートワークを導入した企業の割合は、8割を占めていることが分かりました。

コロナによってリモートワークの活用がますます広がっています。

リモートワーク時代のリテンションマネジメント

職場における直接的な交流が減少傾向にある中で、リテンションマネジメントはどうあるべきなのでしょうか。

一つ目はオフィスの役割の見直しです。多くの業務が、クラウドサービス(WEB業務システム)で遂行することができます。賃料や光熱費、通勤交通費を負担してまで拠点を維持する意義は問われるべきです。オフィス維持費を低減し、教育費や福利厚生費をより厚くするべきです。

2つ目は、組織のおける人材の役割の見直しです。

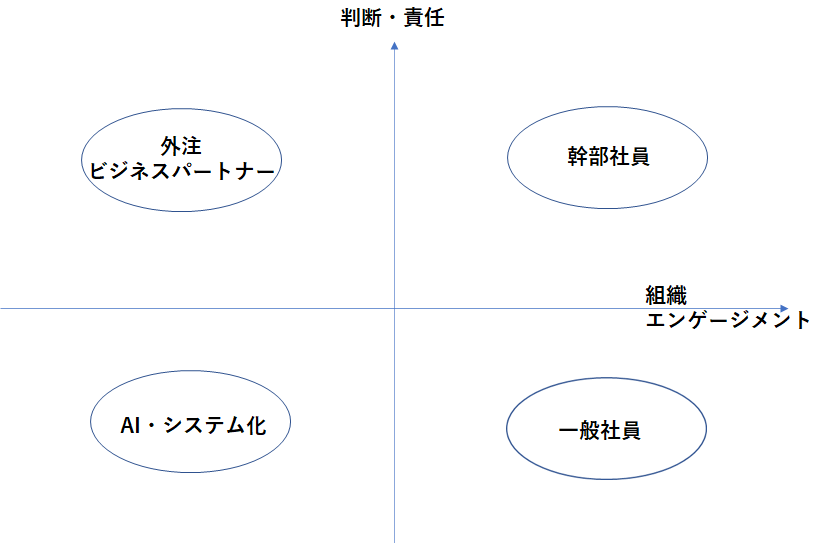

多様な働き方とリモートワークの普及は、組織の在り方に変革の必要性を促しています。従来のような、役員、部長、課長、係長、主任といったピラミッド型の組織にこだわらない発想が必要とされています。

判断・責任が高度で、組織エンゲージメント(忠誠心)が高いのが幹部社員です。判断・責任が高度でないが組織エンゲージメント(忠誠心)が高いのが一般社員です。責任と権限が高度だが組織エンゲージメント(忠誠心)が低いのが外注・ビジネスパートナーです。責任と権限が低くかつ組織エンゲージメント(忠誠心)が低いのがAI・システム化です。

社歴や役職ではなく役割によって以上のように、切り分けていくのが合理的です。

次に、リテンションマネジメントにおいて重要な退職の理由を見ていきます。

退職の理由

エン・ジャパン株式会社の求人サイト『エン転職』上で、2018年4月、ユーザーを対象に「退職のきっかけ」についてアンケートを実施し、8,668名から回答を得た結果が以下の通りです。

一番が、給与です。適切な人材に対する市場価値に見合った評価が重要です。2番目がやりがいです。仕事に対する価値観と組織の目的のベクトル合わせがやりがいの源となります。

3番目が企業の将来性となっています。4番目が人間関係となっています。

次に、退職原因の解消となるリテンションマネジメントの背景の施策について見ていきます。

リテンションマネジメントの方法論

処遇の改善(リテンションマネジメントの方法論)

前項における退職理由の一番は、給与が低かったことです。人件費をあげるため必要なのは、付加価値向上による利益額の向上ですが、付加価値は人材の質に大きく左右されます。処遇をよくすることで、優秀な人材が引き止められ、利益水準の向上につながる正のスパイラルとなるようにします。

マネジメントの意識(リテンションマネジメントの方法論)

根底にあるのは、上司と部下との対等な関係です。部下の成長が上司の役割であり、部下を成長させることを通じて上司もまた成長するという価値観です。

マネジメントの意識として、部下と対等な関係で向き合うことを学ぶ必要があります。権限があり処遇が優遇されているのは、反面には責任があることを受け入れる必要があります。

高い報酬を得る見返りとして、組織をまとめて、より付加価値をもたらさなければなりません。

組織エンゲージメント(忠誠心)の根源には、組織の目的(経営理念、行動規範、クレド等)があります。マネジメントは、組織の目的を深いレベルで理解し、共感したうえで組織の目的を浸透させる必要があります。

組織の目的と、個人の価値観が同じベクトルを向いたときに、リテンションマネジメントにおけるもっとも重要な要素である、組織のエンゲージメントが高まるのです。

社内コミュニケーション(リテンションマネジメントの方法論)

従来の報・連・相に加えて、上司との1 on 1ミーティングが組織エンゲージメントにとって重要なコミュニケーション手段になっています。1 on 1ミーティングについては下記投稿もご参考ください。

リテンションマネジメントは、部下との対話を通じて、組織の目的と部下の価値観を共有・共感させることにが重要です。

福利厚生(リテンションマネジメントの方法論)

リテンションマネジメントを支える、もう一方のインフラとしてあるのが、福利厚生です。

適正な支給基準を設けている場合、福利厚生費は、所得税、住民税が免除です。社会保険料の算定根拠である標準報酬月額にも算入されません。

役員報酬、給与所得の高い人は実感としていることですが、給与を上げるよりは、福利厚生が充実しているほうが、よりお得感があります。

例えば育児施設、子育てヘルパー援助制度、社員食堂、保養所、社員寮、休暇制度などが充実していることは、組織エンゲージメントを高めるために重要です。

退職金も、税制面で非常に優遇されています。また、老後の生活資金の不安解消にもなります。自己都合退職と会社都合退職(リストラや、定年退職)で差をつけることも、組織にとって痛手となる自己都合退職を減らす要素になります。

退職金制度については以下の投稿もご参考ください。

人事制度(リテンションマネジメントの方法論)

リテンションマネジメントにおいて、特に重要なのが評価制度です。完全な公平感は困難です。しかし、事前に基準を設けて記録を取る努力は続けるべきです。

面談は評価するためよりも、マネジメントと部下双方が成長のきっかけにする場にする姿勢が大事です。

人を評価するためというよりも、上司と部下が互いにどのように成長していくかです。組織の共通認識のとして、すぐれた社員の定義を、言葉としても、実践としても追求していきます

人事制度については、下記投稿もご参考ください。

事業の永続性(リテンションマネジメントの方法論)

アンケートにもありますが、企業の将来性への不安は退職理由あげられています。安心して働ける場であるために、事業の継続性をしめします。具体的には中長期的なビジョンを打ち出し、組織に浸透させます。

まとめ

リテンションマネジメントについてのポイントは以下の4つです。

一つ目はコミュニケーションによる組織の目的への深い理解と、個人の価値観との融合です。2つ目は、上司と部下との共育です。3つ目は、付加価値→利益の適正な配分による処遇向上です。4つ目は、組織のあるべき姿、ビジョンを明確にして、企業の持続性を指し示すことです。

リモートワーク時代においても、当たり前のことを当たり前に実践することが重要です。

コメント