報連相とは、ビジネスコミュニケーションにおける報告・連絡・相談をまとめた用語です。この原稿では、報連相(報告・連絡・相談)について、成功事例・失敗事例と考え方について解説していきます。

報告とは

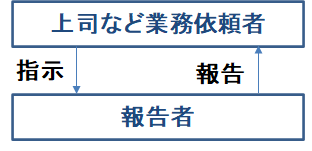

報告とは、上司からの指示や命令に対して、部下が経過や結果を知らせることです。報告をするのは、部下から上司へ、あるいは後輩から先輩へという流れになります。

仕事の基本は指示に始まり、報告で終わります。報告は、上司など業務依頼者の立場になって考えるのが原則です。

指示を受ける留意点

一つ目はメモを取ることです。上司も忙しいので同じことを何度も聞いてほしくありません。人間の記憶はあいまいです。特に日時などの数字はメモを取る必要があります。

二つ目は質問をすることです。あいまいな理解で業務をすすめると、かえって無駄やトラブルが生じます。上司は指示を理解してほしい、不明点があれば遠慮なく聞いてほしいと思っています。

3つ目は返事することです。メールでの指示には必ず返事するようにこころがけます。上司は指示を読んでくれたか気になるものです。返事しないと、指示した聞いていないなどのトラブルの原因になります。

報告のタイミング

業務完了時、遅れそうなとき

業務が完了した時、遅れそうなときに報告します。遅れたときに報告したのでは、一般的には遅いです。進捗状況の見通しができたとき、上司が聞く前に、報告するべきでしょう。

業務変更時

業務が変更されたときに報告します。状況に変化が生じ、当初の想定通りにいかなかったとき、トラブル発生したとき、改善案が出たときに報告します。

トラブル発生の理由、背景、対処案を報告し、承認もしくは追加の指示を受けます。特に、対処案を考えたうえで報告するべきでしょう。「どうしましょう?」だけでは仕事ができる人間とは思われませんし、成長の機会も得られません。

上司の承認もしくは追加の指示を受けないまま、指示された業務を変更すると、業務上トラブルの責任を負うことになります。

特に悪い報告ほど素早く行うのが基本です。おそくなればなるほど、業務に悪影響が広がりやすいです。

定期報告

職場によっては、報告のタイミングが定められている場合があります。ルールに従うのが基本です。

その他

明らかに忙しい時は避けるなど、上司の状況に合わせましょう。自分勝手のタイミングは避けます。 上司の優先順位を把握するようにつとめます。緊急時の報告はこの限りではありません。

報告の方法

結論から言う

上司が一番知りたいことから話します。報告の注意喚起のために、結論から言います。

論点を整理する

論点は箇条書きがよいでしょう。

例:理由は3つあって、一つ目は~2つ目は~

論点が整理できてないと聞き手が混乱します。「なぜ」の因果関係を明らかにして、物事の本質をとらえた報告をしましょう。

5W2H

情報を正確に伝えます。いつ」「どこで」「誰が」「何を」「なぜ」「どのように」を明確にします。

報告の失敗事例

課長、A社にこの間訪問しました。昨年からかよいつめて、担当者とだいぶ懇意にさせていただいてます。会計システムの見直しの話がでて、契約まで行きそうな感じだったんですが、この間、業界に実績があるという競合B社の話が出てきました。会計システムの導入について、B社と価格と内容を比較したいといってきました。理由を聞いたんですが、どうも会社の方針だということです。 どうしましょう。

上記の例は、話し手の主観が入っています。また、判断を上司に丸投げしています。

報告の成功事例

課長、A社における会計システム開発の案件ですが、B社とのコンペになります。理由は2つあります。1つ目はA社は購買の際は必ず、比較して選定する方針であることです。2つ目はB社はA社の業界で実績があるためです。A社の業界に詳しいCさんに、チームに加わっていただき、提案レビューを〇日までに行いたいです。×日の午前、△日の午後、どちらがご都合よろしいでしょうか?

上記の例は、結論から述べられています。また、対処案も提示できています。

連絡とは

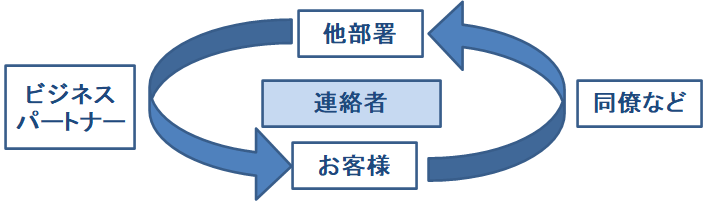

連絡とは、簡単な情報を関係者に知らせることです。自分の意見や憶測はいりません。

また、上司や部下にかかわらず、誰もが発信側にも受信側にもなります。

総務や人事から全社員に向けての連絡や、プロジェクトリーダーからメンバーだけに向けた連絡など、社内には様々な連絡があります。

連絡の特徴

同報性・即時性

一斉に多人数に対して情報を発信することが多いです。

手段

メールや掲示板、ホームページなどの告知があります。

情報の特性

受信者がすぐ主体的に対処するべきことでなく、限定されたメンバーに参考情報を伝達するものです。

連絡の留意点

情報漏洩

メールにおいて一斉に多人数に発信するために、情報漏洩などの事故に留意する必要があります。「だれに、どの情報」をという情報伝達の範囲に注意しましょう。

CCには、互いにアドレスを知らないメンバーには載せないのが基本です。Bccとします。

多くのメンバーが閲覧することを意識し、内容を吟味して発信しましょう。

受信確認

受信者が確認したのかが不明になることが多いため、重要な連絡はフラグを付ける、返信を要求するなどの工夫が必要になります。

事実関係

多くの人に発信する情報は、決定した事柄や、事案の状況をそのまま正確に伝えます。感想や意見は不要です。

連絡品質

多くの人、他部署、他社の人間が見るために、誤記には注意することです。事前に上司や同僚にチェックしてもらうほうが良い時もあります。特に社外の場合は気をつけましょう。

連絡の失敗事例

A社の営業担当B氏は、顧客リスト使って一斉に販売促進のメール送信した。誤って、大手取引先のみ適用される特別単価をのせてしまった。販売促進メールは多くの顧客が受信したために、販売価格の違いにクレームや値下げ要求が相次ぐこととなった。

相談とは

相談とは、判断に迷う時や意見を聞いてもらいたい時などに上司や先輩、同僚に参考意見を聞き、アドバイスをもらうことです。

相談の留意点

時間場所

相談相手の都合を確かめます。ある程度時間必要な場合は前もって調整します。プライベートに関する相談は、業務時間外に行います。人に聞かれたくない相談は場所も留意します。

秘密保持

情報漏洩に注意します。退職などの相談については、上司に相談した段階で、さらに上の上層部に知られることが多いです。退職の相談は、上司にも報告の義務が発生するからです。

上司や同僚の不平不満は、本人に知られる危険があることを認識しましょう。

相談相手

上司に対しては、相談は頼られている証として歓迎される気持ちを活用しましょう。

上司に相談できない理由がある不祥事関係の相談をについては、コンプライアンス関係の規程や仕組みを理解し、適切な相談相手を選定する必要があります。

相談の失敗事例

直属の部下Cさんから相談の持ちかけられた上司Aさんは、日ごろのCさんに対する業務改善の要望があったため、相談のついでに注意を行いました。Cさんは本来、仕事のやりがいについて目的意識が持てないための相談であったのですが、Aさんの態度から心を閉ざしてしまいました。Cさんは上司Aさんでなく、社外の転職エージェントに相談するようになり、やがてCさんは退職を決意することとなりました。同様のことが複数回に起こるようになり部下の退職が続きました。上司Aさんは、求心力のない管理職として評価され、以後マネジメント職から外されることとなりました。

相談を受ける立場としての基本は、相手のことをあるがままに素直に理解しようとする傾聴の姿勢です。上司と部下の相談の場にも活用される1on 1ミーティングにおいても、アジェンダのテーマに従って話の聴き上手になると、相談相手として信頼されます。

上司と部下の相談の場で活用される1 on 1ミーティングについては下記投稿もご参考ください。

報連相の事例

報連相の成功事例

Aさんは、消費財製造業B社の営業担当です。日頃の小売りなど取引先からの要望やクレームは、上司に都度報告し関連部署には連絡して対処していました。

Aさんは同様のクレームが頻発した商品について、上司に相談の上、製品の問題点と、調査した競合製品に関するレポートを作成しました。会社の上層部を巻き込み製造部、研究開発部と合同でミーティングを実施しました。

全社で商品改善に取り組んだ結果、B社は消費者ニーズに合致した新商品の開発に成功しました。以後Aさんはその業績を高く評価され、B社の出世街道を歩むことになりました。

報連相の失敗事例

C君は、消費財製造業D社の営業担当です。日頃の小売りなどの取引先からの要望やクレームは、自分の判断で報告したり、しなかったりしていました。特に重要な取引先が多いC君は売り上げの目標が重く、売り込みに精いっぱいで、ささいと思われる要望については後回しにしていまいた。

ある時、上司がC君の顧客からたまたま電話をとりました。顧客はC君に伝えた要望がいつまでたっても改善されないと上司に訴えました。上司はC君に注意と指導をするものの、C君の態度は抜本的には変わらりませんでした。C君の業績は次第に、低下の傾向が顕著になりました。

C君は異動になりました。営業としては不適格であると会社は判断しました。C君は社内において冷遇されることになり、不満をもって退職しました。現在C君は転職先でも同じことを繰り返しています。

報連相(報告・連絡・相談)の目的と重要性

事実、情報、問題の共有化

報連相の目的は、事実、情報、問題の組織における共有化にあります。正確に事実と情報を伝えることによって、組織としての対処が迅速に行うことができます。

業務の効率化・生産性・品質の向上

報連相によって、上司は部下の業務の進捗、結果、トラブル、遅延を把握することができます。結果、指示が適切なタイミングで適切に行えます。業務の効率化や生産性・業務品質の向上につながります。

職場の信頼関係構築

何かあったときに最適なタイミングで適切に報連相を行うことによって、上司と部下の相互信頼関係が構築できます。部下に重要な業務を任せたり、役職をつける可能性も広がります。部門間や取引先の相互信頼によるビジネスも円滑化にも役立ちます。

上司の心得の「おひたし」とは

報連相が部下からの見方であるに対して、報連相において、上司や先輩の心得が、「おひたし」です。

おひたしとは、「おこらない」「ひていしない」「たすける」「しじする」の頭文字をとっています。

おこらない(怒らない)

報連相の際、上司が怒ると部下が委縮します。結果として重要な報連相が遅れたり、情報が入らなくなります。怒っても、状況が良くなるわけではなく、冷静に上司は部下の報告を受け、対処策や改善点を一緒に考えるとよいでしょう。

ひていしない(否定しない)

報連相の際に否定から入ると、部下の話がしっかり聞くことができません。一旦部下の話や意見を受け入れてから、自分の意見を伝えることを心がけます。

相手を受ける入れるコミュニケーションをアサーティブコミュニケーションといい、人間関係を良好にするために必要な考え方です。

アサーティブコミュニケーションについては、下記投稿もご参考ください。

たすける(助ける)

部下のとの信頼関係をつくる上で、必要に応じて助けることが重要です。経験や権限から上司の支援が必要な場面があるからです。ただし、過剰な支援はかえって部下の成長を妨げることになりますので、部下自身でできることは任せます。部下の状況や能力を観察し、適切なタイミングで助けることは上司の重要な役割です。

しじする(指示する)

部下の独断では困難な場合は、上司の権限と責任で部下に指示を出します。指示を出す際も、いったんは部下に考えさせてから、判断したり指示を出すようにすると、部下の成長につながります。

まとめ(組織における報連相とコミュニケーション)

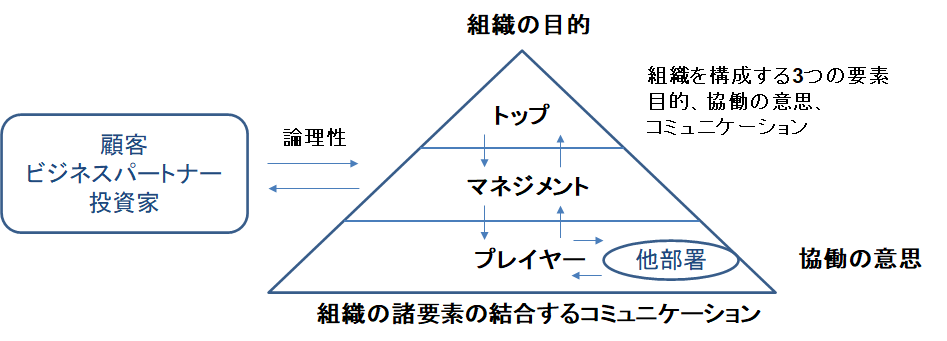

組織を構成する要素は3つあります。1つ目は目的です。会社であれば経営理念が該当します。2つ目の協働の意思は、組織を支える動機付けです。3つ目がコミュニケーションです。顧客やビジネスパートナー、投資家に対するコミュニケーションは、論理性が求められます。

組織内のコミュニケーション円滑化は、報告・連絡・相談をスムーズに行うことによって実現します。ビジネスコミュニケーションについては下記投稿もご参考ください。

実践型報連相研修のご案内

報連相の習得は、実際の業務に即したロールプレイングなどの研修が有効です。業種や業務内容、受講生の属性(社歴・ポジション等)にあわせたカスタマイズ研修をご案内しております。詳しくは下記にお問い合わせください(個別相談、提案は無料です)

コメント