社員教育とは、企業が社員に対して業務上必要な知識、技術、スキル、ノウハウを習得する機会を提供することです。企業経営にとって、社員の成長と戦力化が企業の維持発展の根幹です。本投稿では社員教育の事例、目的、研修カリキュラム例について記載します。

帝国データバンクの最新の調査(2024年10月時点)によると、

2024年10月時点における全業種の従業員の過不足状況について、正社員が「不足」と感じている企業の割合は51.7%だった。前年同月比では2カ月連続で低下したものの下げ幅は小さく、依然として5割を上回るなど、高止まりが続いている。

過去最高だった2018年の52.5%には及びませんが、コロナの影響を脱して労働力が不足していることを示しています。企業が事業を持続し、成長を続けていくためには、社員教育によって、一人ひとりのスキルアップと生産性向上が必須となっています。

社員教育の目的・メリット

社員教育の目的は、人材を育成し、企業経営の戦力とすることです。社員の継続的な成長の機会を提供することを通じて、社員の自己実現を促します。社員教育によってモチベーション向上し、人材流出を抑制します。継続した社員教育によって人材を成長させ、企業の競争力と価値を上げます。

経営理念・MVV(企業理念)・パーパス(存在意義)の浸透

企業が継続して事業を行うために、社員が自社の目的や存在意義、社会性に共感を覚えて忠誠心と目的意識をもって業務に取り組むことが極めて重要です。

経営の目的・存在意義・社会性を示す経営理念・MVV・パーパスは、社員教育を通じて浸透させます。

経営理念については、下記経営理念についての投稿もご参考ください。

企業ブランド価値の向上

社員教育によって、ビジネスマナーなど社会人の基礎を徹底します。対外的な折衝において社員がビジネスパーソンとしての振る舞いが、企業のブランドを形づくります。対外的な評価や評判は、社員教育によって向上させることができます。

組織力強化・生産性の向上

社員教育による論理的思考(ロジカルシンキング)の習得は、業務の質につながります。ロジカルに物事を考えることによって、無駄な業務の排除でき生産性が向上します。

リスクマネジメント

リスクマネジメントは事業継続における重要な要素です。コンプライアンス(法令順守)や情報セキュリティは、社内制度や規程の整備と、社員教育を通じて行います。

リスクマネジメントについては下記投稿もご参考ください。

社員教育の背景

労働生産性の向上

OECD データに基づく 2022 年の日本の時間当たり労働生産性(就業 1 時間当たり付加価値)は、52.3 ドル(5,099 円)で、OECD 加盟 38 カ国中 30 位でした。実質ベースで前年から 0.8%上昇したものの、順位は 1970 年以降で最も低くなっています。出展:公益財団法人 日本生産性本部

労働生産性の低迷と人口減によって、日本の国際競争力はますます低下しています。平成30年度経済財政報告(経済財政白書)によると、「平均的には1人当たり人的資本投資額の1%の増加は、0.6%程度労働生産性を増加させる可能性が示唆される。」と述べられています。人的資本の投資には社員教育が含まれています。

労働生産性が伸び悩んでいる理由の一つとして、社員教育の不足もしくは、社員教育の在り方が問われています。

社員教育のリスクと留意点

社員教育には、コストと時間がかかります。集合研修では、参加社員の時間をとることになります。また、講師代金や会場代など経費も増加します。近年イーラーニングの活用など、社員教育の利便性は高まってはいるものの、効果的な社員研修を行うために、企業の価値を高める教育プログラムの選定が重要です。社員の気づきを促し、実務に役立つ社員教育を計画する必要があります。

また、講師が一方的に教えるティーチングだけではなく、社員の現場の英知やノウハウを共有する、アクティブラーニングが有効な手段として評価されています。アクティブラーニングについては、下記投稿もご参考ください。

階層別社員教育について

内定者教育(研修)

内定者研修は、内定した新入社員を対象に、入社前に実施する研修です、企業の事業概要、理念、職場の雰囲気などの理解を深め、社会人として必要なスキル、マナーなどを学びます。入社後の準備や適応を促します。

内定者自身のスキルアップになり、自信を持たせられる内定辞退や早期離職を防ぎます。また入社後の成長をスムーズに支援するためのフォローを目的として、入社後に期待されている仕事の基本要素を体系的に理解できる内容とします。

内定者研修は内定者同士の絆を深めることができるため、内定辞退や早期離職の防止策としても有効です。

新入社員教育

新卒社員には会社がカリキュラムを用意する必要が特にあります。

ビジネスマナー研修で、社会人として立ち居振る舞いを習得します。名刺交換の仕方、電話の取り方、接客の仕方、メールの書き方、返信の方法、ビジネス文書の書き方などです。

社会人としての姿勢を教えることも重要です。課題への取り組み方、報告・連絡・相談など上司や他部署、同僚への接し方と姿勢です。

報告・連絡・相談については、下記投稿もご参照ください。

新入社員にとって、学生時代から生活が変わり、先輩や上司との折衝、下積み的な仕事などストレスの多い時期になります。新入社員は自分が向かっている方向をちゃんと捉え、成長と主体性を失わないため、セルフマネジメントによるモチベーション向上の習慣をつけさせることが重要です。

そのほか、業界のことであったり、会社の歴史、商品などの実務に必要な知識の研修が必要です。この場合は近しい存在である、上司や先輩社員が講師になる場合があります。

中堅社員教育

実務を担う中堅社員は、マネジメントの補佐役であり、若手にとってのはリーダーです。後輩を育成して、マネジメントをサポートして組織目標を達成させる役割を担っています。

中堅社員の教育には3つのポイントがあります。

- 職種別の実務能力を高める教育

- マネジメントをサポートする教育

- 若手を指導・支援をするための教育

中堅社員の教育としては、メンター制度などで新入社員や若手社員の教育をサポートさせたり、プロジェクトのサブリーダーなどを務めさせる実地教育のほか、生産性向上や業務の質を上げるロジカルシンキングやクリティカルシンキングなどのビジネス研修も有効です。

ロジカルシンキングについては下記投稿もご参考ください。

その他、専門職としての専門性が高める教育も行われます。職種ごとの専門知識を体系的に学ばせる機会を提供します。

マネジメント社員教育

責任や役割が大きくなるマネジメントは、経営に及ぼす影響力が多大で重要です。マネジメント教育において下記3つのポイントを教育します。

部下を育成するための教育

部下を育成するために、評価者研修が重要です。できるだけ不公平感がないように、部下を導き指導するために、人事評価は重要役割を果たします。

組織を形成・強化する教育

組織を強化するうえで、上層部や他部署との連携や調整も重要なマネジメントの機能です。

経営を担うための教育

経営計画や経営戦略策定に参画させ、将来経営のかじ取りをする能力や素養を評価します。

そのほかコンプライアンスのため、パワーハラスメントやセクシュアルハラスメントなどのハラスメントの教育も行います。ハラスメントについては下記投稿もご参考ください。

DX人材育成

DX(デジタルトランスフォーメーション)は、デジタル技術を活用してビジネスや社会を変革することです。国際競争力強化のため「DX人材」の不足が大きな経営課題になっています。人材不足を解消とする手段として、社内の人材をDX人材へ育成する取り組みがますます重要となっています。

DX(デジタルトランスフォーメーション)ついては下記投稿もご参照ください。

社員教育の方法論

Off-JT

OFF-JT(Off the Job Training)は職場外研修です。企業外での集合研修やセミナー参加によって、スキルや知識を習得します。

集合社員研修

集合研修は、選定した受講生に対して、同じテーマで集中して行うことができます。一方的に講師の話を聞くスタイルよりも、受講生参加型の形式が主流になっています。

講師の話を聞くだけよりも、自分で考え、手を動かし、受講生同士が会話する方が、研修内容の定着化がよいからでしょう。

ディスカッション

研修内容に沿ったテーマで、受講生同士で行います。いろいろな考え方に触れることができます。自分の考えをほかの受講生に聞いてもらうことで、テーマについて頭が整理され、客観視することができます。

ディスカッションの方法論については、KJ法やワールドカフェなどさまざまな技法があります。詳しくは、別の機会で解説します。

発表

ディスカッションした内容を、グループごとに発表を行います。時間を設定することで、役割分担やタイムマネジメントも学ぶことができます。受講生同士の共同作業は、交流を深めることができます。

合宿形式にすることで、受講生同士の連帯を深め、意識の統一化を行うことができます。

実務への展開

発表した内容をブラッシュアップして、実際の実務に導入します。テーマとしては経営改善、業務改善、新規事業開発などが適しています。発表内容を実務までブレークダウンするために、優れたファシリテーターとプロジェクトリーダーが必要になります。

集合研修の効果を目に見える成果にするためには、実務への展開は欠かせないカリキュラムです。現在の部署と業務内容との調整を行います。経営トップの理解と推進が必要です。

eラーニング

eラーニングはインターネットを活用した学習形態です。各自の進捗やスケジュール、様々な場所に対応することができます。デジタルデバイス活用し、習得結果の数値化や定量化が効率的に行うことができます。利用用途としては、企業全体のボトムアップに適しています。

オンライン・ハイブリッド研修

新型コロナウィルスの影響もあり、近年急速に普及した研修方式です。ZOOMやTeamsなどWEB会議ツールを活用します。ディスカッションの場のメンバー分けるブレイクルームや、ホワイトボード、画面共有などを駆使して研修おこなえるようになりました。受講生の移動時間や交通費は節約できますが、対面での空気感や受講生満足度については、対面集合研修よりも一歩劣ります。予算やテーマに応じて使い分けるようにします。

OJT

通常の業務を通じて、社員教育を行います。教育の主体は上司になります。部下の教育は上司の重要な責務です。

その他、先輩社員やベテランの技術者が、OJTの教育者となります。

通常業務の補助者としてスタートし、次第に独り立ちを促進する方法がとられます。

毎日、業務日誌を書かせて、教育する方のチェックを行うのも有効です。

OJTの肝心なポイントは、人事制度との融合です。

教育する方がやる気がないと、OJTはうまく機能しません。教育を行う側が、教育される側の成長を評価対象にすることが、OJTをうまくい機能させるために潤滑油となります。

例えば、定年退職をまじかにしたベテラン社員の技術の伝承であれば、若手の育成の実績を退職金上乗せの対象にしてもよいでしょう。

自己啓発

業務に関連する資格を取ったり、業界紙を定期購読します。語学やコミュニケーション研修など、社会人としてキャリアップを図るための自主的な学習です。

自主的に行いますので、最もモチベーション高く成長につながります。経営側としては、自己啓発を触発する仕組みの整備は、社員教育にとって非常に重要です。

業務に直結する資格や内容であれば、資格取得の報奨金や、手当の支給、書籍の購入補も検討すべきでしょう。

メンター制度

メンター(Mento)制度とは、メンティー(新入社員・若手社員)に対し、所属長とは別に、メンター(先輩社員、年の近い社員)が支援する制度です。メンター制度では実際の直接の仕事面というよりは、上司や同僚に言えないような悩みや不安を聴いてもらったり、社内全体の業務を把握することできる効果があります。

ジョブローテーション

ジョブローテーションとは、社員の能力開発のための配置転換です。人材育成のために行われる点で、人事異動と区別します。配置転換先での業務内容を習得したり、社内の人間関係構築を目的にしています。新入社員に対して複数のジョブローテーションを実施して、適性によって本配属を判断します。ミスマッチによる早期退職を防止する効果が見込めます。

ストレッチアサインメント

ストレッチアサインメントとは、高難易度の業務を割り当てることによって、達成を目指す過程で社員の成長を促す方法です。

例としては、新規事業開発によってゼロから価値を生み出す力をつけたり、部門横断型のプロジェクトを担当することによって高度な調整力を養ったります。

社員昇進の判断基準として、ストレッチアサインメントを行うことがあります。

1on1ミーティング

1on1ミーティングは、部下と上司の相互成長を目的として行われます。コストをかけず、様々な職場で導入できる点がメリットです。また、部下の話を傾聴することによって内発的動機付けを促すことができます。

1on 1ミーティングについては下記投稿もご参考ください。

社員教育の設計と研修カリキュラム例

社員教育の設計

社員教育には、カリキュラムの整備が必要です。カリキュラムの設計には以下のプロセスを行います。

ビジョン(あるべき姿)を描く

社員教育によって到達したいビジョン(あるべき姿)をデザインします。企業の経営戦略の中での、組織戦略そのものです。

組織戦略については下記投稿もご参照ください。

現状を分析し課題を洗い出す

あるべき姿に対して、現状を分析します。ギャップを埋めるための課題を洗い出します。

目標設定

課題に対して、目標を設定し、あるべき姿への道しるべとします。

スケジュールと方法論を設定

目標に対してのスケジュールと方法論の詳細を設計します。

効果測定・フォローアップを行う

社員教育は、行えばよいものではなく、実際にどのような効果があったか、また期間をおいて振り返りを行います。振り返りは、社員インタビュー、ディスカッション、報告書などの提出、発表を行います。フォローアップによって次の社員教育計画の見直しを行います。この継続によって、社員教育の効果を高め、企業の競争力向上に役立てます。

社員教育の成功ポイント

環境の変化への対応

例えば、AI(人工知能)、DX(デジタルトランスフォーメーション)は、ビジネスの根本的な在り方の見直しを促進しています。これまでの実施してきた社員教育をフォローアップや効果測定に通じて環境の変化に対応させ、適宜見直しをはかることが大事です。

外部の力を活用する

内部からの指導とはまた別の側面で、外部の専門性を活用することは有効な社員教育の手段です。経験豊かな外部講師に同じことを言わせると、案外素直に聞く受講生の事例は多々あります。

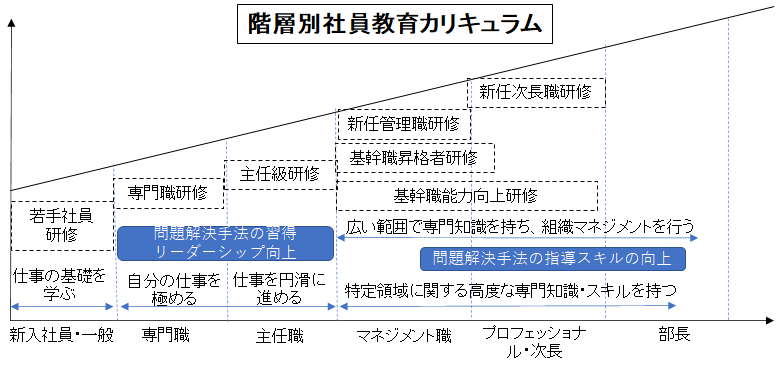

社員教育の階層別カリキュラム

社員教育には、新入社員から、中堅社員、マネジメント社員と階層別に整備が必要です。下記は社員教育のカリキュラム例です。

経営戦略から組織人事戦略を推進する社員教育カリキュラムについては、オーダーメイドで作成支援を行っています。相談は無料です。気軽にお問い合わせください。

社員教育の事例

株式会社オリエンタルランド(社員教育事例)

ディズニーランドを運営しているオリエンタルランドはテーマパークでトップです。ディズニーランドは社員教育による接客姿勢が高いブランド価値を生み出しています。

OLCグループでは、人材教育においても従業員と会社の‘求めあい、高めあう’関係性の実現を目指して、さまざまなプログラムを実施しています。

引用:オリエンタルランドホームページ

従業員が自身のキャリアに責任を持ち、志をもって成長し続けられるよう、キャリアと能力を開発し続ける機会を提供しています。さらに、管理職層に対する教育プログラムも拡充することで、人と組織の成長を推進しています。

また、雇用区分を越えた社内でのステップアップを促す仕組みとして、社内登用制度の整備、キャスト自身がキャリアを考える場の提供など、社内外に向けたキャリア支援も行っています。

従業員一人ひとりが自立的に成長することで、当社の事業価値向上はもちろん、日本のサービス業や観光業へも貢献していくこと、また人材力の強化を通じて、当社の長期的な経営戦略の実現を目指します。

株式会社山岡製作所(社員教育事例)

企業経営の中心に人材育成!

ーマンパワー活動-

個々のスキルアップに大きな役割を果たしている活動に、「マンパワーアップ活動」があります。

(1)従業員一人ひとりが自分の業務遂行能力(スキル)を向上させる目的でテーマを決め、その達成に取組み成果を確認する活動です。テーマとしては「加工精度ワンランクUP活動」とか、「技能検定1級合格」等々があり、約1年(9ヶ月から10ヶ月)をかけて取り組みます。

(2)毎年4月中旬~5月中旬にかけてグループ単位で行なわれるテーマ発表会には全役員が立会い、社員自らが定めた改善ステップに沿って、スキルアップ計画を発表するもので、一年間の意気込みをアピールできる場所となっています。

(3)2月~3月にかけて開催されるマンパワー活動発表会も、全役員が出席して開催され、スキルアップした自分をアピールできる絶好のチャンスとなっています。そして、優秀者には褒賞が授与されるという仕組みにもなっています。

抜粋参照:厚生労働省ホームページ

三菱ケミカル株式会社(社員教育事例)

自社グループの技術とITを組み合わせたサービスを提案するオンライン研修で、デジタル時代に必要な発想力を身につけます。

(1)ペーパーレス化のため、もともとタブレット端末を使った研修を予定していましたが、新型コロナウイルスの影響で、新入社員研修プログラム自体をオンラインに移行。すべて、ZoomやSkypeなどを使って実施しました。

(2)4月に予定していたデジタル基礎研修は、延期して7月に実施。同社グループの技術とITを組み合わせて、世の中の役に立つサービスを企画し、発表しました。

(3)今後は、インプット系のマネジメント研修やスキル研修などについても、オンラインに移行していく予定。一方、新入社員同士が対面する機会がないため、同期のつながりをどのように醸成していくか、フォロー策を考えていきます。

抜粋参照:特集 コロナ禍での新入社員教育 (企業と人材 2020年9月号)

社員教育:個人の成長意欲と、組織のビジョンのと融合

会社から強制されるのではなく、自発的なキャリアップの動機付けが社員にとって重要です。経営戦略から導き出された会社組織のビジョンと社員の成長意欲の融合が、会社経営にとって極めて大事なミッションです。

社員のキャリアプラン

そのための仕組みとしてはまず、社員ごとのキャリアプランの対話があげられます。社員との面談を通じて、社員が目指す姿と、会社が期待する人材像のすり合わせを行うのです。

上司との評価面談で行うのが通常です。例外として、人事部や外部のコンサルタントが行う場合もあります。

キャリアプランの面談は、上司にも高い人間性と、深い経営戦略や業務についての理解が求められます。人事制度運用において最も重要なことに一つに、評価者の教育があげられる理由の一つです。

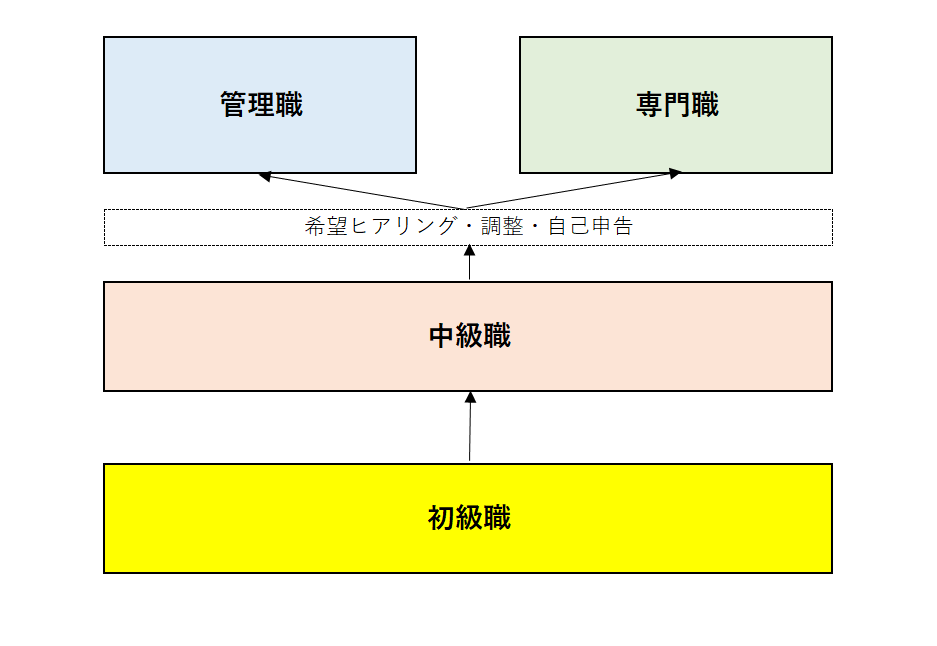

コース別人事制度

個人の目指す姿と、会社の望む人材像のギャップで起こりがちなのが、管理職と専門職の志向性です。

高度な技術を保有したり、優れた業務遂行能力をもつ社員に対し、会社としては管理職としてより広範囲の責任範囲を持たせ、部下の育成に努めてほしいと考えるのが当然です。

しかしながら社員によっては、自分の技術や業務遂行能力を磨き上げることに集中したいという希望を持ち、管理職になりたがらないケースがあります。

この場合、無理に管理職につかせたり、または、管理職にならないと給与が上がらない人事制度でだと、優秀な社員の離職やモチベーションの低下を招きかねません。

コース別人事制度はこの問題に対処するために、設計されています。

専門職の給与バンドを管理職と同様に設けています。

まとめ

本原稿では、社員研修の具体的な事例ついて記載してきました。社員研修に特効薬はありません。個人との価値観と、会社の経営戦略や人事戦略との整合を、粘り強い対話を通じてすり合わせていかなければなりません。

社員教育の人材育成全般については、下記投稿もご参考ください。

コメント